|

“개똥불로 별을 대적한다.”는 말은 상대가 어떤지도 모르고 어리석은 짓을 하는 것을 일컫는다. 어림없는 소리다. 여기서 개똥불은 개똥벌레의 꼬리 불이다. 개똥벌레의 바른 우리말이름은 ‘반딧불이’이고 한자로는 ‘형화(螢火)’요 영어로는 ‘firefly’다. 그리고 ‘형설지공(螢雪之功)’이란 반딧불이의 꼬리불빛과 눈(雪)빛으로 학업에 정진하여 입신양명하는 것을 비유한 것으로, 중국 진(晉)나라 고사에 손강(孫江)과 차윤(車胤)에 관한 이야기가 나온다. | |

|

“손강은 겨울이면 항상 눈빛에 비추어 책을 읽었고, 차윤은 여름에 낡은 명주주머니에 반딧불이를 많이 잡아넣어 그 빛으로 책을 비추어 낮처럼 공부하였다.”고 한다. 필자도 어릴 때 이 이야기를 주워듣고 녀석들을 마구 잡아 유리병에 가득 넣어 흉내를 내봤으나 별로 신통치 못했던 기억이 가물가물 난다(200마리는 돼야 겨우 신문활자를 구분한다 함). 군색하고 팍팍한 질곡의 삶은 그들이나 우리나 하나도 다르지 않았다.

심해어나 일부 버섯과 미생물, 반딧불이는 예사롭지 않게도 몸에서 빛을 내니, 이들 발광생물은 ‘빛(光)으로 말(言)’을 한다. 벌은 몸을 흔들어서, 매미나 개구리는 소리로, 나방이들은 냄새로, 파리나 모기는 날개의 떪(진동)으로, 박쥐는 초음파로 의사소통을 하는데 말이지. 하여 암수가 깜빡깜빡 빛으로 알리고 알아낸다. | |

|

|

| 자동차에서 내는 방향, 경고, 고마움을 표하는 꼬리 불도 분명 반딧불이의 그것을 본 딴 것일 터! 그런데 반딧불이의 종마다 빛의 세기, 깜박거리는 속도, 꺼졌다 켜지는 시간차들이 달라서 끼리는 서로를 가늠한다. 그런데 도시에서는 불이 훤히 밝아서(빛의 간섭을 받아) 우리가 하늘의 별을 보지 못하듯이, 이것들이 서로 신호를 알아볼 수 없으니 불빛이 없다시피 하는 호젓한 미답(未踏)의 두메산골을 찾아들 따름이다. 우리가 어릴 때, 여름에 저녁밥을 먹고 바람 쐬러 나와 낮게는 키 높이로 나르는 녀석들을 팔짝 뛰어 탁 쳐서 잡아 사정없이 꼬리를 잔뜩 떼어서 이마나 볼에 쓰~윽 문질렀으니 그것이 ‘귀신놀이’요 ‘인디언놀이’였다. 얼굴에서 계속 빛을 발하고 있으니 그것이 바로 반딧불이 빛, 형광(螢光)이다. 유유자적, 이런 어둔 밤 동구 밭 어귀에 별똥별처럼 흩날리던 모습이 아른거린다. 그때 그 시절에 장난감이 따로 없었으니 반딧불이는 우리들의 놀이 감이었다. | |

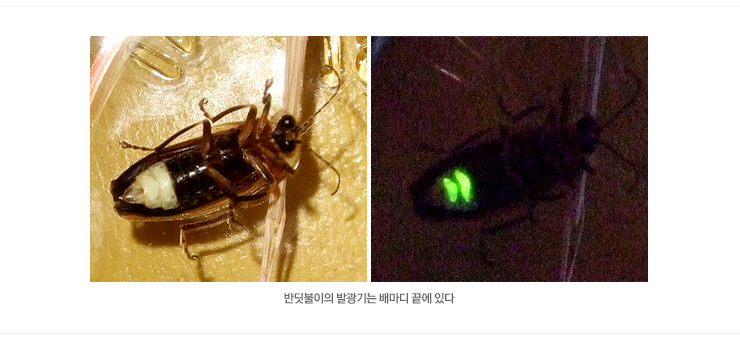

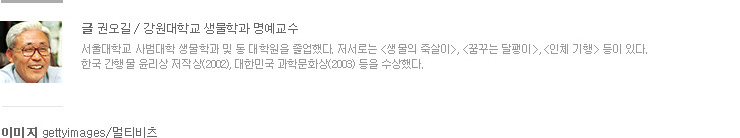

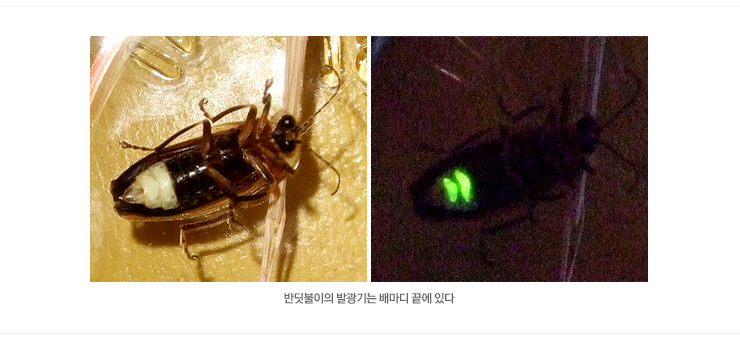

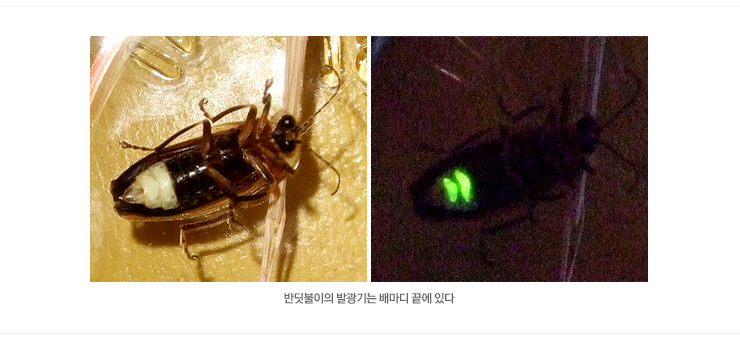

| 반딧불이는 절지동물문(門)의 곤충강(綱), 딱정벌레목(目), 반딧불이과(科)의 곤충으로 보통 말하는 갖춘탈바꿈 하는 딱정벌레(beetle)인데, 성충(자란벌레), 알, 유충(애벌레), 번데기 등 모두가 빛을 낸다. 성체의 몸길이는 12∼18mm이고, 몸 빛깔은 검은색이며 앞가슴등판은 귤빛이 도는 붉은색이고, 몸은 거칠고 딱딱한 외골격으로 덮였으며, 배마디 아래 끝에 옅은 노란색(담황색) 빛을 내는 발광기(light-emitting organ)가 있다. 다른 곤충처럼 암컷 등치가 수컷보다 좀 크다. 반딧불이를 ‘개똥벌레’ ‘반디’ ‘반딧벌레’ ‘반딧불’이라 부르며, 우리나라에 서식하는 반딧불이는 8종으로 기록되어있으나 이제 와 실제로 채집이 되는 것은 기껏 애반딧불이, 파파라반딧불이, 운문산반딧불이, 늦반딧불이 등 4종뿐이라는데 나머지는 어디로 갔나? | |

| 반딧불이의 아랫배의 끄트머리 두세째 마디에 특별히 분화한 발광기관이 있고, 거기에서 발광물질인 루시페린(luciferin)단백질이 산소(O2)와 결합하여 산화루시페린(oxyluciferin)이 되면서 빛을 내는데, 이때 반드시 루시페라제(luciferase)라는 효소, 마그네슘이온(magnesium ions)과 에이티피(ATP)가 있어야 한다. 그래서 발광 마디에는 산소 공급을 넉넉히 하기 위해 기관(air tube)이 무척 발달하였다. | |

| 그리고 백열전구에서는 고작 전기에너지의 10% 정도가 가시광선으로 바뀌고 나머지는 열로 빠져나가는데 비해 생물발광(bioluminescence)은 에너지전환효율이 아주 높아서 90%가 가시광선으로 바뀌기에 열이 거의 없는 냉광(冷光, cold light)이다. 참 신비로운 일이다. 이런 차가운 빛에는 자외선이나 적외선이 들어있지 않으며, 화학적으로 만들어진 것이라 파장이 510~670 나노미터(nm, nanometer)로 옅은 노랑 또는 황록색에 가깝다. 잽싸게 이런 발광원리를 생물공학(biotechnology,BT)에 이미 널리 응용하고 있으니, 반딧불이의 발광(루시페린)유전자를 바이러스에 집어넣어 각종 유해(有害)세균을 빠르게 검출하는 데도 쓴다고 한다. | |

|

|

|

|

여느 생물이나 종족보존을 위해 아등바등 애써 힘겹게 살고 있으니 반딧불이 이야기 또한 결코 시시하다 할 수 없다. 이들은 번데기에서 성충으로 날개돋이(羽化) 할 때는 이미 입이 완전히 퇴화해버리고 말았으니 내처 살아있는 동안에 도통 아무것도 먹지 않는다. 대신 기름기(지방)를 몸에 그득 쌓고 나와서 그동안 아무 탈 없이 지낸다. 물론 외국의 어떤 종은 성충이 벌레를 먹기도 하며 식물의 꽃가루나 꽃물(nectar)을 먹는 종도 있다고 한다. 그리고 암놈들은 날지 못하는 종도 있다. 늦반딧불이의 암컷은 하나같이 겉날개(딱지날개)뿐만 아니라 얇은 속 날개(주로 이것으로 낢)까지 송두리째 퇴화하여 날지를 못하는 앉은뱅이 신세다.

됨됨이가 미욱하다 탓하지 말자. 하여, 풀숲에서 우러러보고 “여보, 나 여기 있소” 하고 ‘사랑의 신호(signal)’인 깜박이를 날려 보내면 사방팔방 떼 지어 나부대던 수컷들이(성비, ♂:♀=50:1) 살포시 내려앉아 다가간다. 달도 차면 기우는 법, 그러 그루 머잖아 삶을 접어야 하는 탓에 바쁘다 바빠! 무슨 수를 써서라도 씨(DNA)는 퍼뜨리고 죽어야 하니 말이다. 한 보름 살 것을 가지고 그 고생을 한담!? | |

|

아무튼 짝짓기를 하고 4∼5일 지난밤 이끼에 300∼500개의 알을 낳고, 알은 3~4주 무렵 부화하여 유충이 되어 여름 내내 4~6회의 껍질을 벗으면서 자란다. 그런데 이들 애벌레는 물에 사는 것과 땅에 사는 것 둘이 있다. 우리나라 종(species)중에서 애반딧불이(Luciola lateralis,‘애’는 ‘작다’란 뜻임) 유충만이 고즈넉한 산골짜기 실개천에 살고 나머지는 모두 땅에서 산다. 과연 그것들이 뭘 먹고 자랄까? 반딧불이 새끼들은 죄다 연체동물을 탐식(貪食)하니, 물에 사는 애반딧불이 유충은 다슬기나 물달팽이를 잡아먹고 나머지 땅에 사는 것들은 밭 가에 사는 달팽이나 민달팽이를 잡아먹는다.

이제 겨울이 왔다. 애송이들은 매서운 칼 추위를 피해 보통은 가랑잎 더미에 몸을 묻거나 땅 속으로 파고들기도 하지만 더러는 두꺼운 나무껍질 안에서 겨울나기를 하기도 한다. 어느 결에 늦봄(4~5월)이다. 물속에서 유생생활을 하는 애반딧불이 유생도 번데기가 되기 위해 비가 오는 밤에 땅으로 올라간다. 1~2주간 흰 몸을 한 번데기시기를 거치고 난 다음에 날개를 달아(우화하여) 성충으로 비상하니, 빠르게는 5월 초에 그들의 낢을 볼 수가 있다. 유독 느리광이 늦반딧불이는 7월 초가 되어야 성충이 되기에 서리가 내리는 만추까지 우리와 같이 지난다. | |

|

신통방통한 고얀 일도 다 있다. 북미의 반딧불이 중에서 포투리스(Photuris) 속(屬)에 드는 암컷이 다른 포티누스(Photinus) 속의 수컷 반딧불이를 잡아먹는 섬뜩한 일이 벌어진다. 수컷의 몇 배나 되는 암컷이 꼬마 수컷의 신호를 훔쳐서(일종의 의태임) 깜박깜박! 유인하여 잡아먹는다. 그래서 이런 암놈 반딧불이를 팜므 파탈(femme fatale)이라 이름 붙였으니, 원래는 멋 떨어진 매력으로 남성을 끝내 파멸에 이르게 하는 몰염치한 요부(妖婦)를 이르는 말이다. | |

|

반딧불이의 포식자는 새나 도마뱀 따위들인데, 반딧불이의 몸 속에 스테로이드 계열의 독을 가지고 있어 천적에 앙버티고 덤벼들기도 한다.

이렇든 저렇든 반딧불이가 시나브로 줄어들어 절멸직전에 있다니 걱정이 태산이다. 없어서도 안 되는 농약이나 제초제지만, 여태껏 스스럼없이 뿌려온 탓에 애벌레의 먹이 감을 없앤 결과로 아예 생태 고리(먹이사슬)가 잘라버리고 말았다. 저 일을 어쩌지? 대뜸 목에 뭐가 탁 걸리는 느낌이다.

“여우 두 마리가 숲 하나를 나눠 쓰지 못한다.”고 하지만, 너(생물)와 내(사람)가 한사코 서로 소중히 여기며 늘 살갑게 더불어 살아가는 아름다운 상생의 길을 찾아야 할 터다. | |

|

|

원문보기 : http://navercast.naver.com/science/biology/1022